本帖最后由 楝杙 于 2016-10-10 17:38 编辑

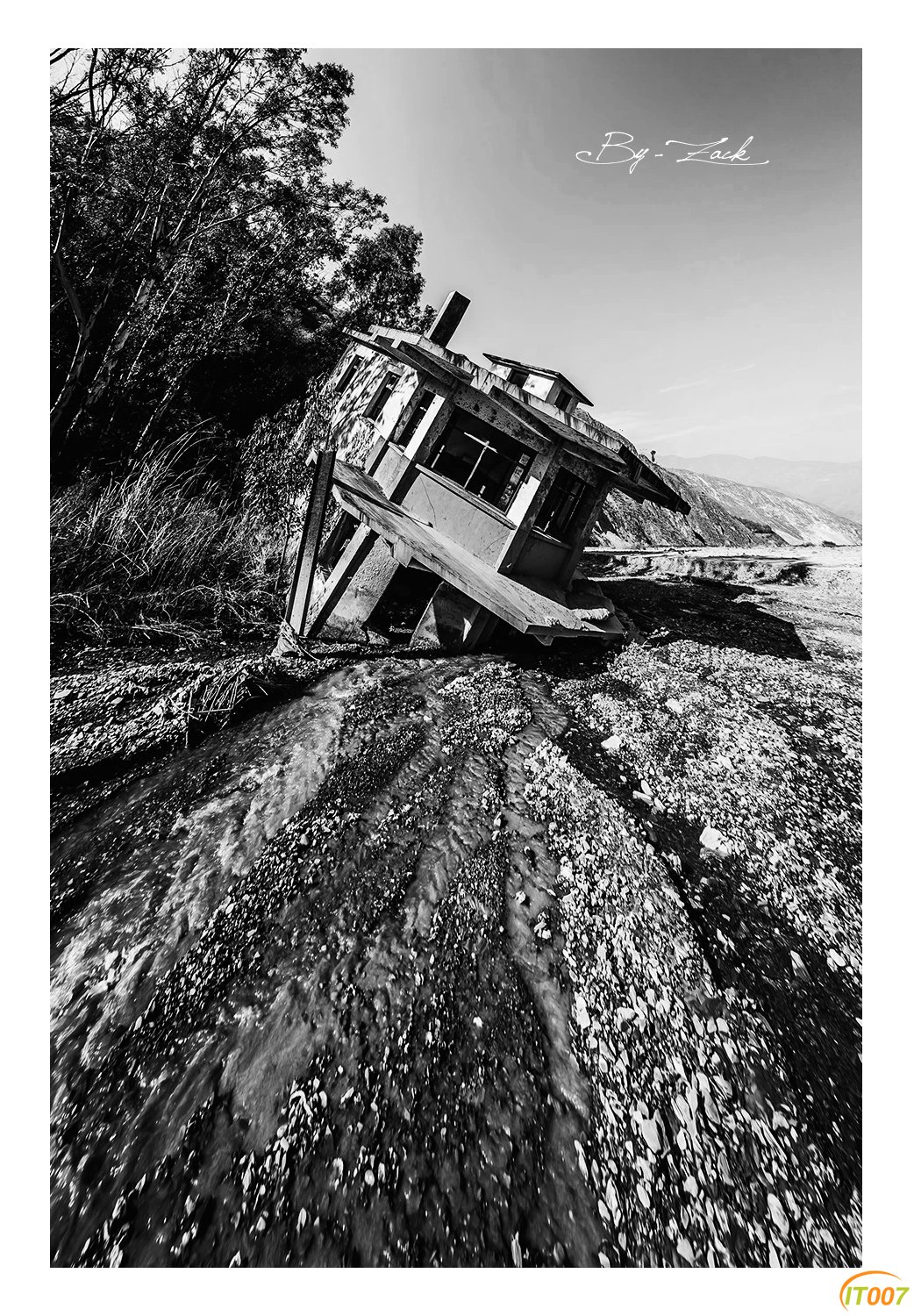

蒋家沟泥石流1号监测站

【梦华】 孤独的沉重着的是你的静默,无声的敲着大地的胸腔。 幻灭的曾今……失落的繁华……已找不到丝毫的痕迹! 我看到你广阔悲怆的流淌,像这红土深处渗出的殷虹…… 我听到来自脚下撕裂的震撼,是你对这个世界控诉的低吼!

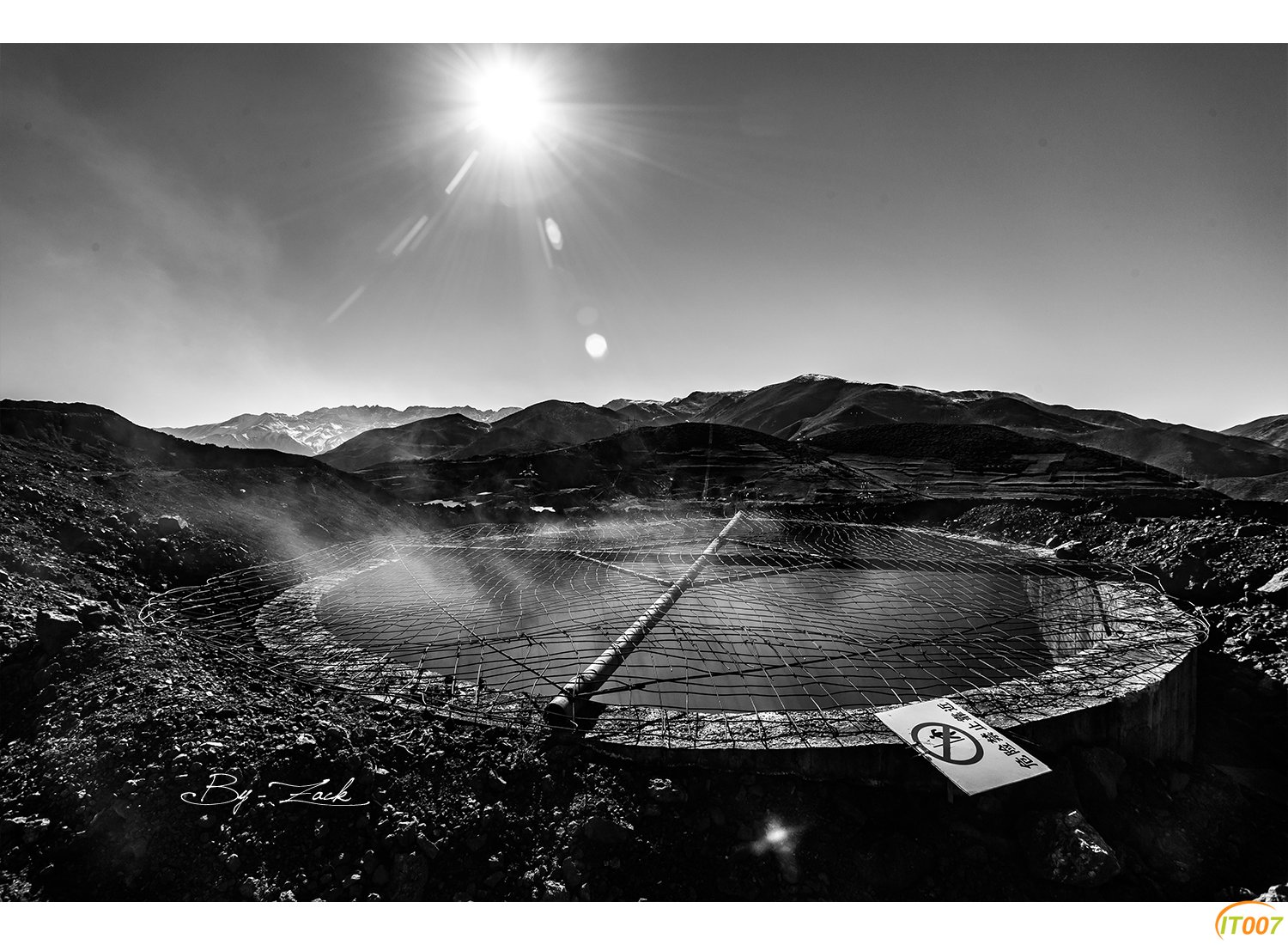

蒋家沟泥石流1号监测站

[引子] 东巍牯牛,五色红土,朱甍古铜,华梦沉川! 他尘封了千年历史,所有的辉煌、欲望、欢愉、心酸、苦辣、生死、聚散……都谱写在这里的每一寸土地上;历史的尘埃一层又一层地覆盖、凝固在这片土地上的每一个山坡、每一栋房屋……便让他有了滇东北最为苍凉壮阔的风光,历史的长河的侵蚀,将他割裂成一个个,安静、破败、夹杂着一股奇怪气味的小镇,当晚霞从西边照耀这些山坡时,整个小镇都沐浴在铜色之中。他每一个破败不堪的角落,都透露着历史的沧桑和久违的繁华。他是为国家付出了所有,而拖着残破身躯的一片土地。这里积累着千年的铜矿采冶历史,随着铜矿资源的枯竭,随着生产工艺的转换,半个世纪来中国现代工业和这片土地上的人们的腾飞梦,已化作最后一层尘埃,凝固,完整的展现在我们面前而,每一句褪色的标语,都将见证着这里曾经的辉煌!

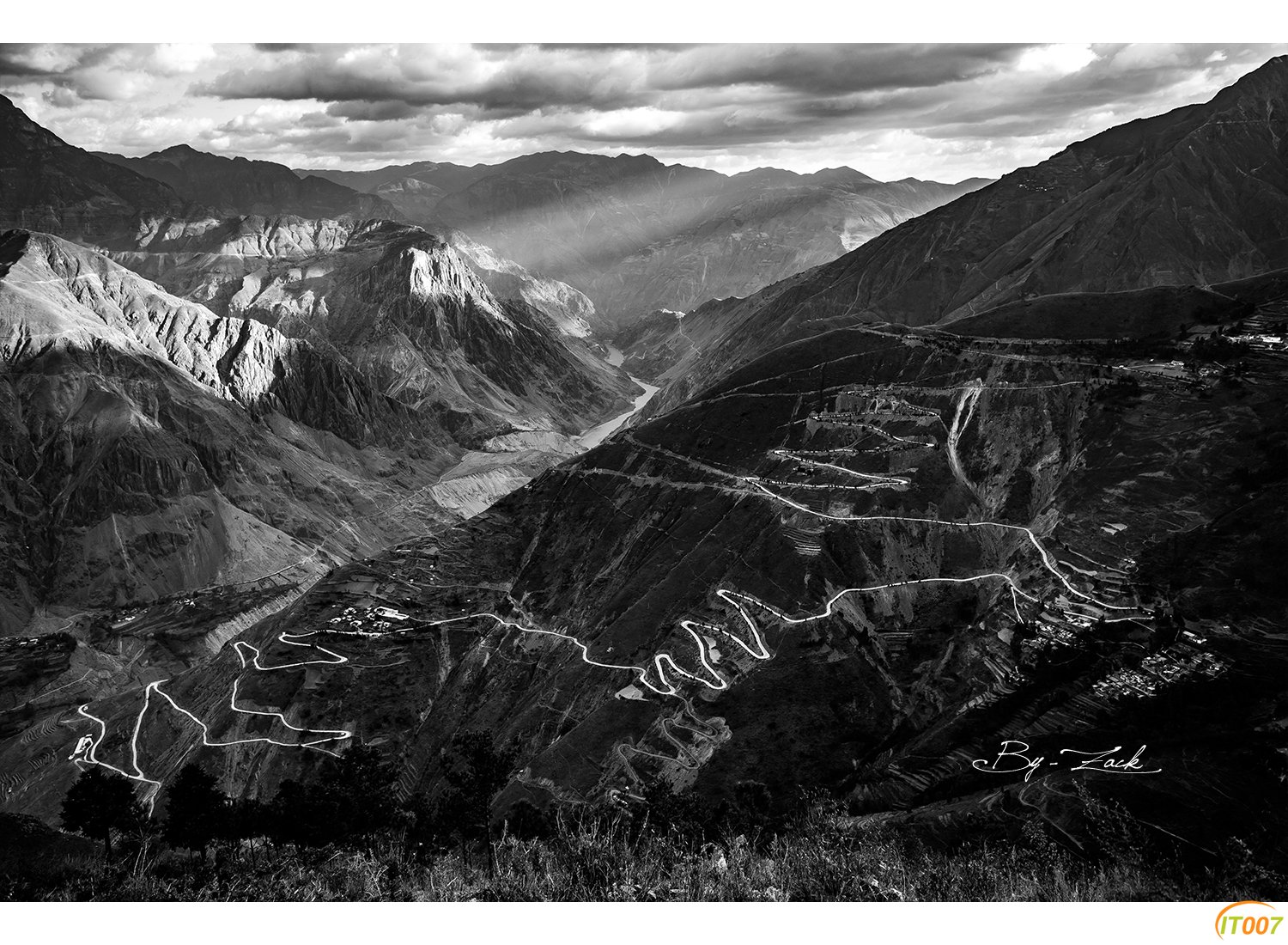

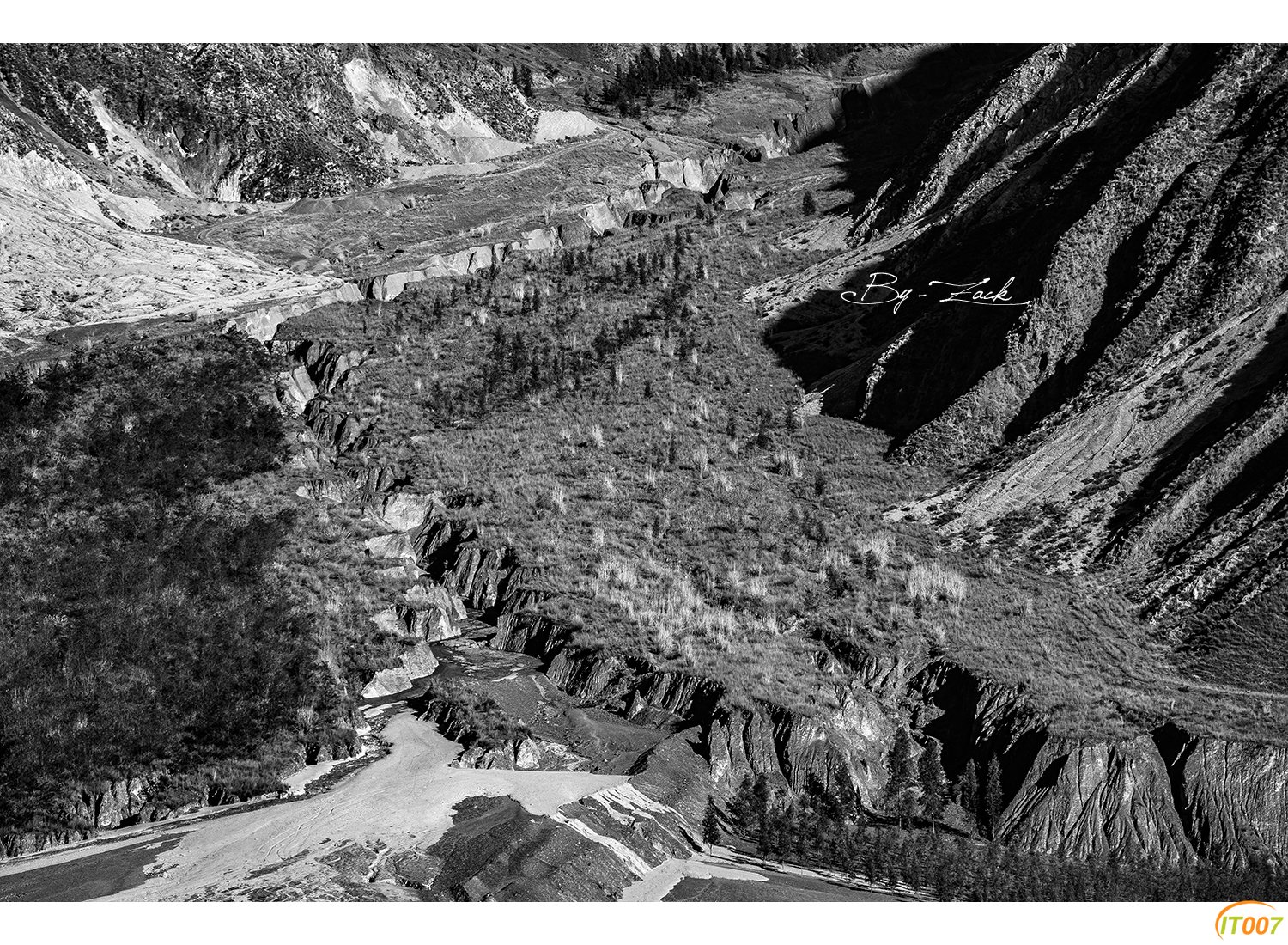

乌蒙山脉

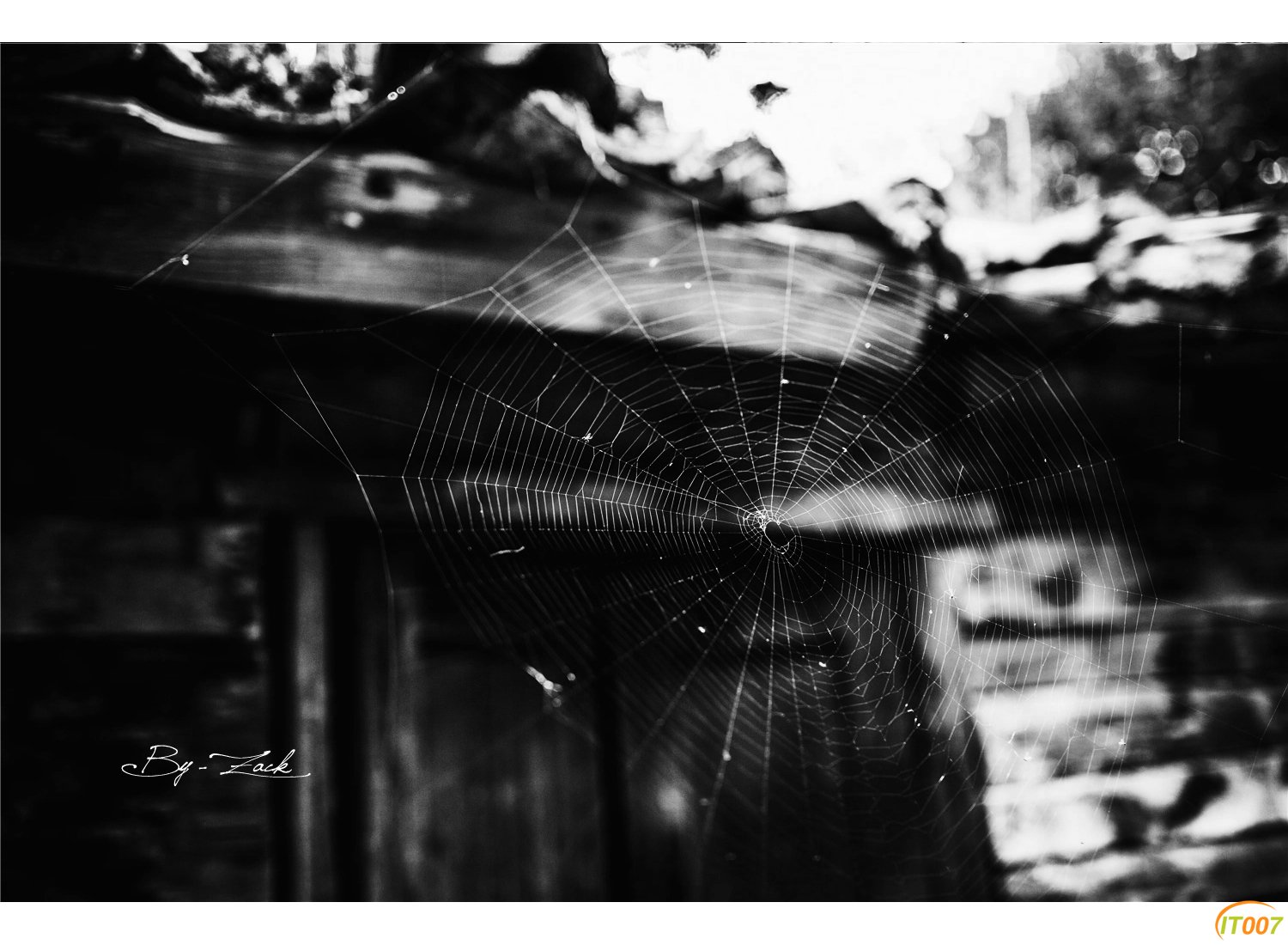

大地的裂纹

金沙江边的公路

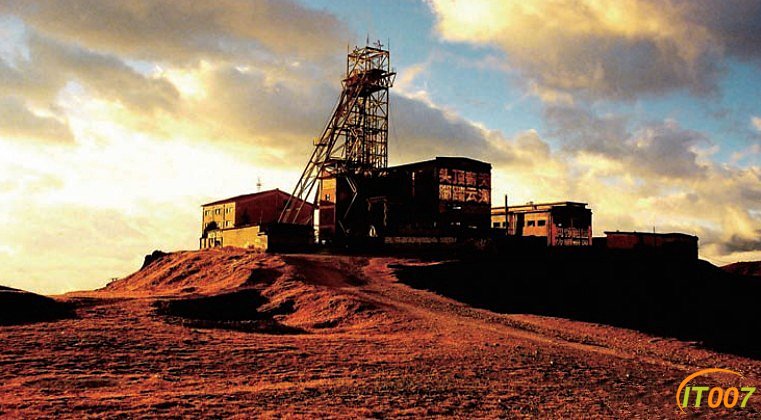

落雪矿遗址

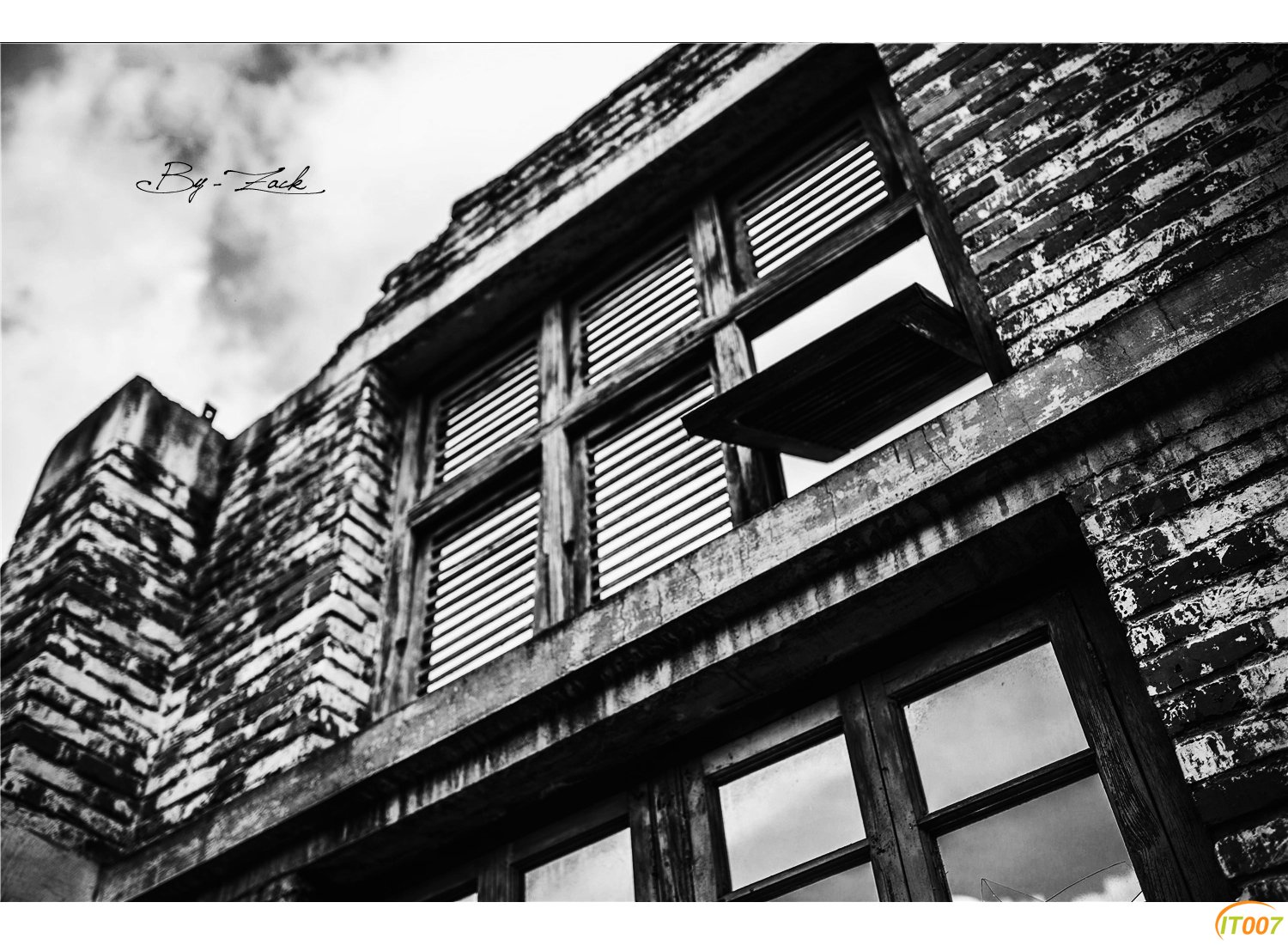

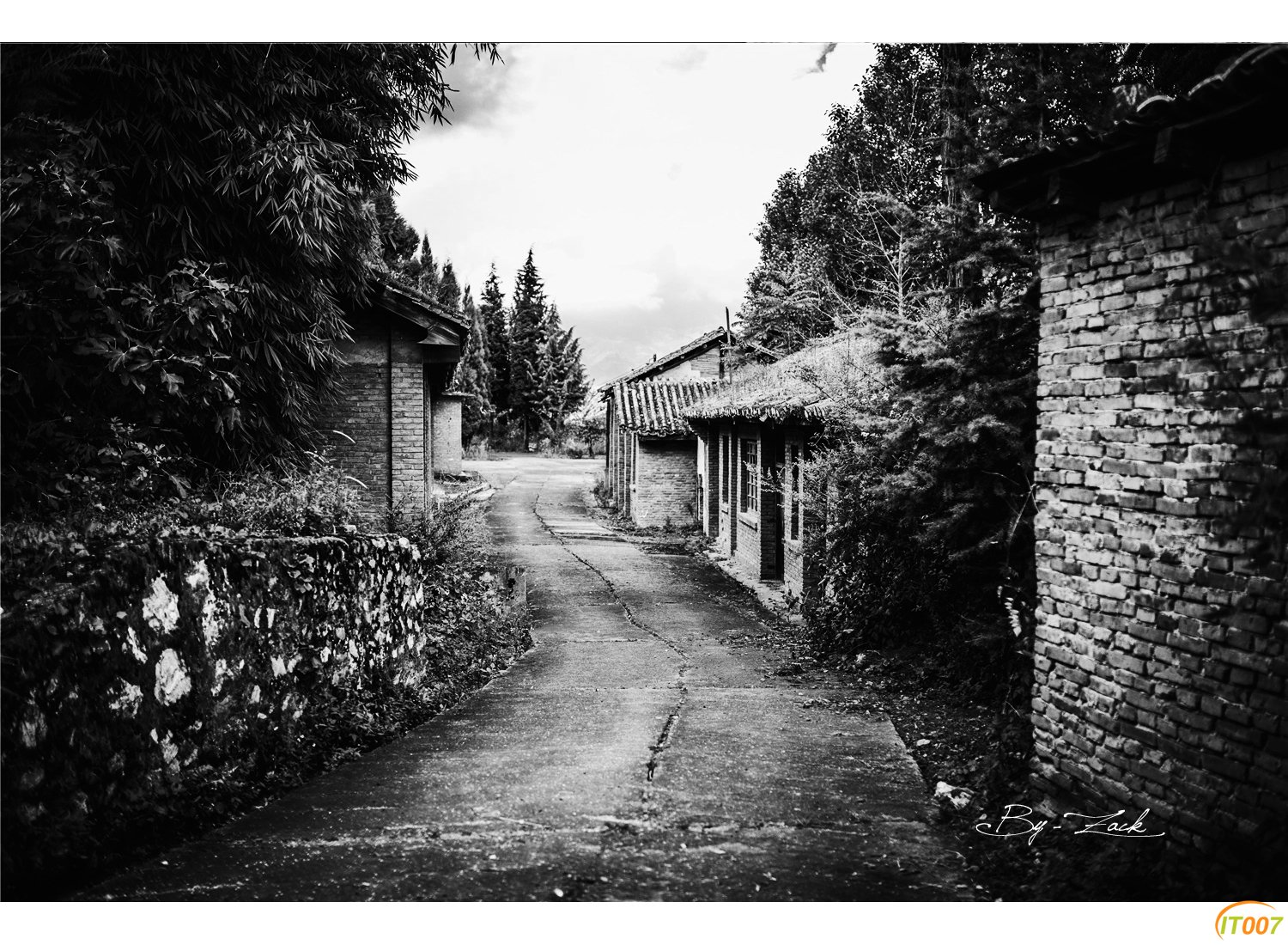

废墟

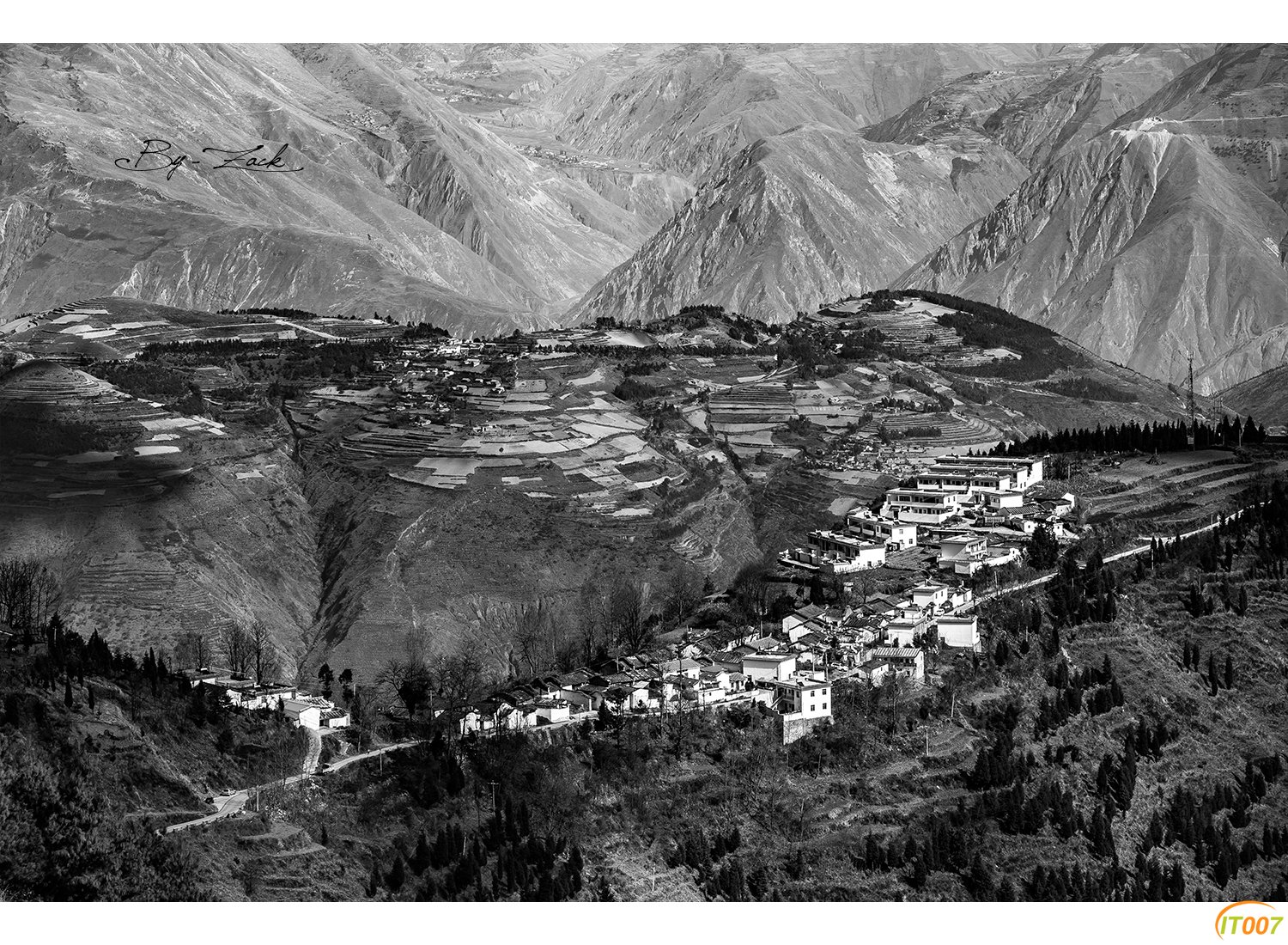

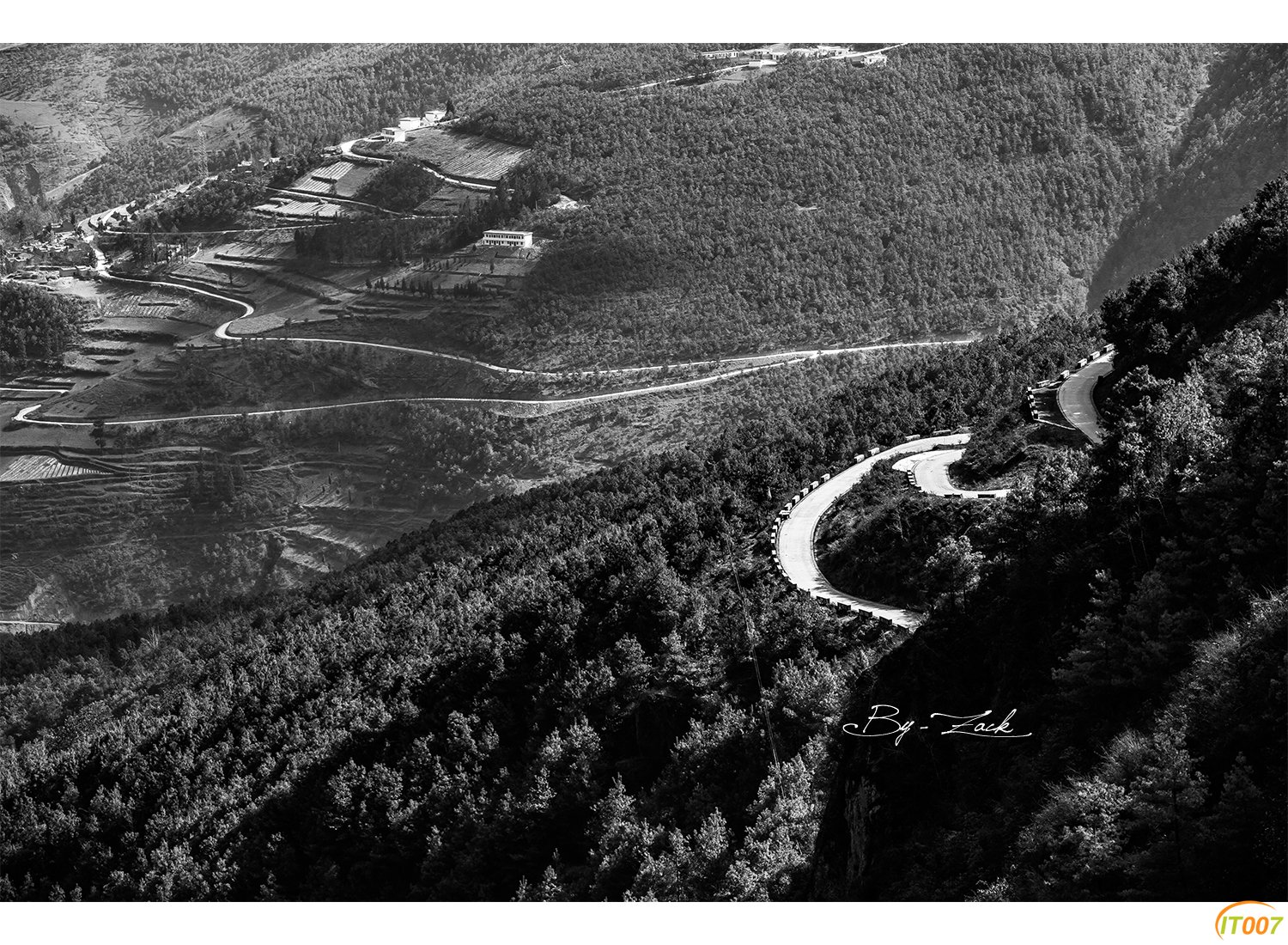

杉木乡

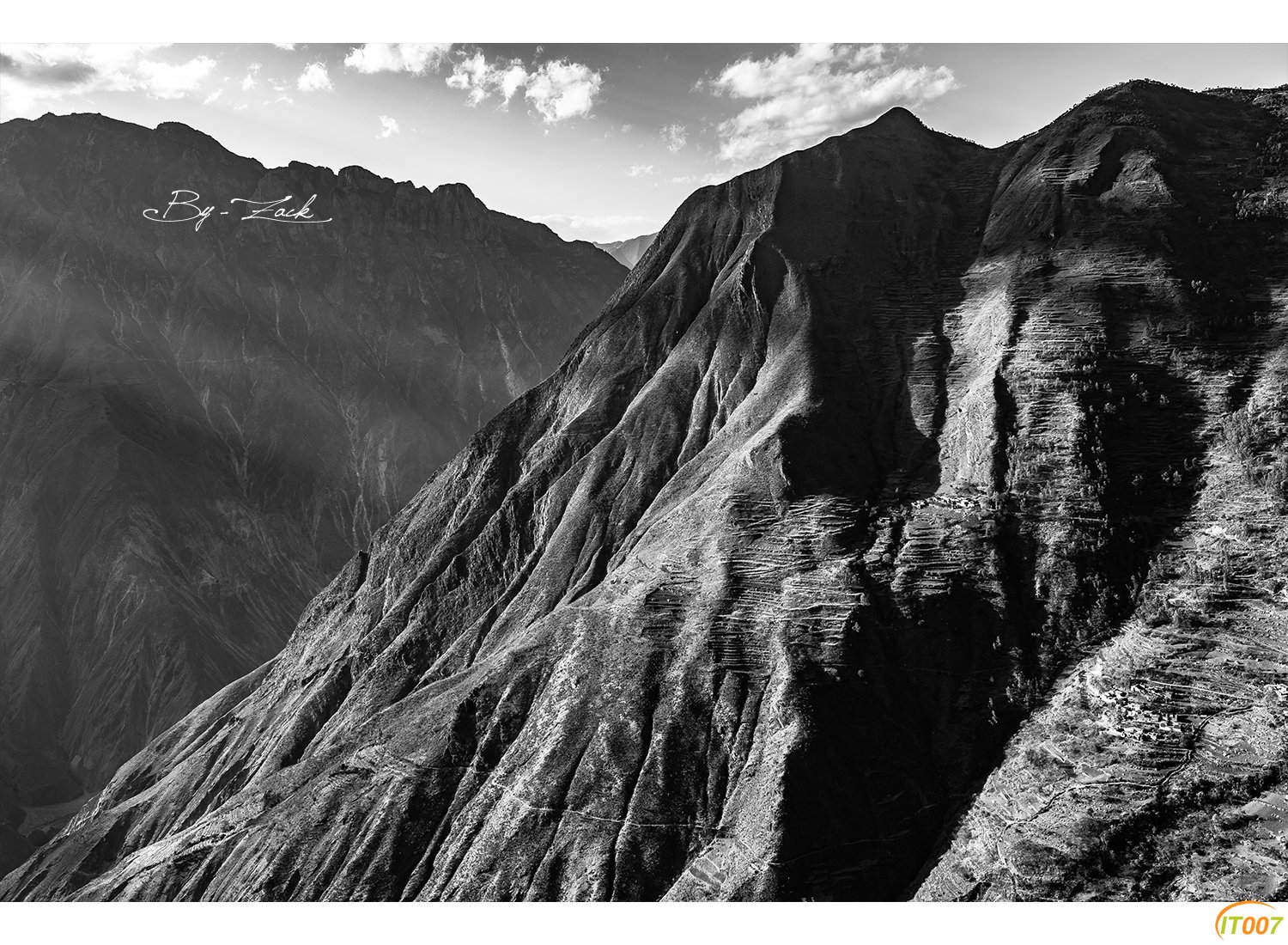

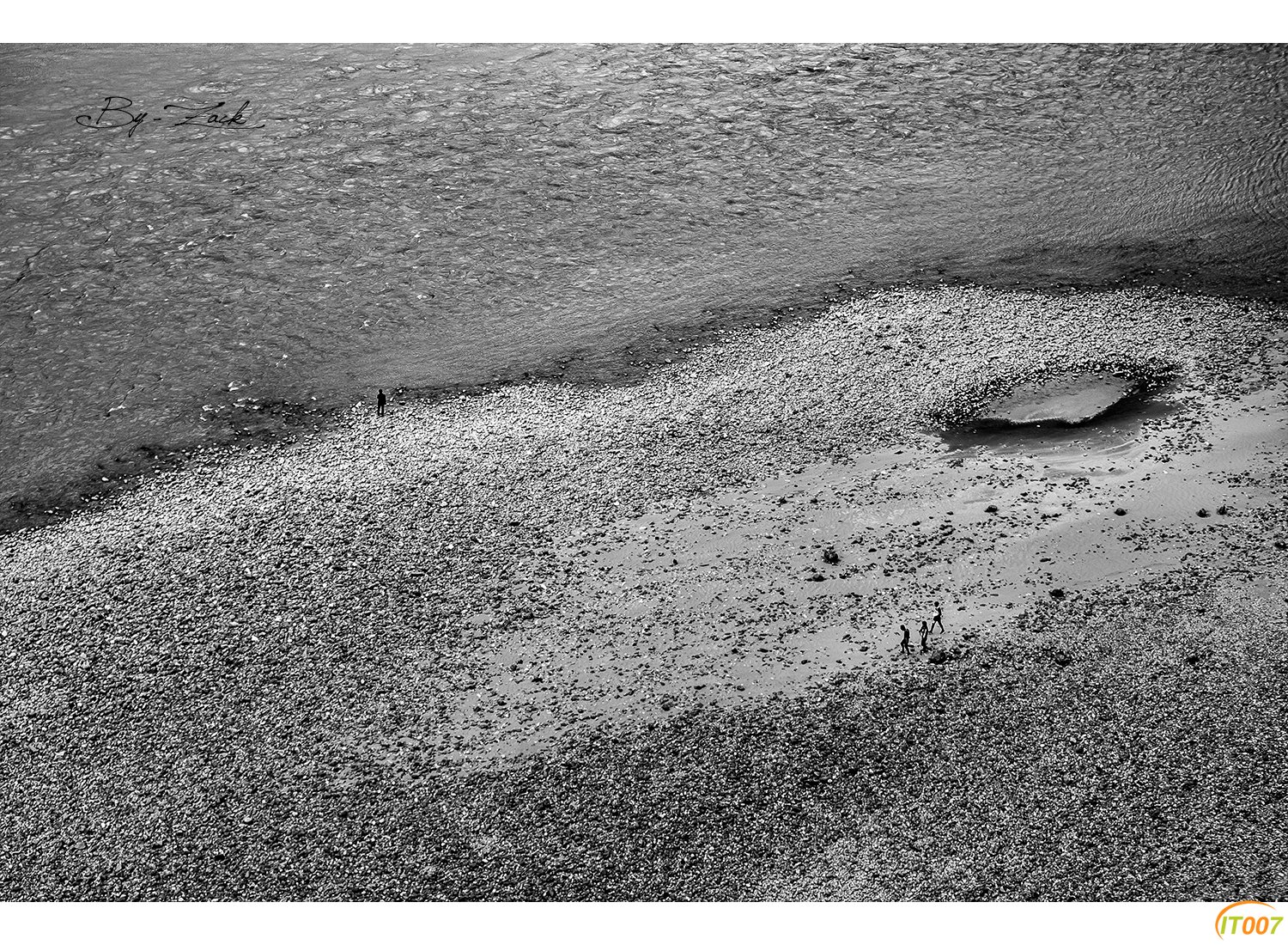

金沙江大峡谷

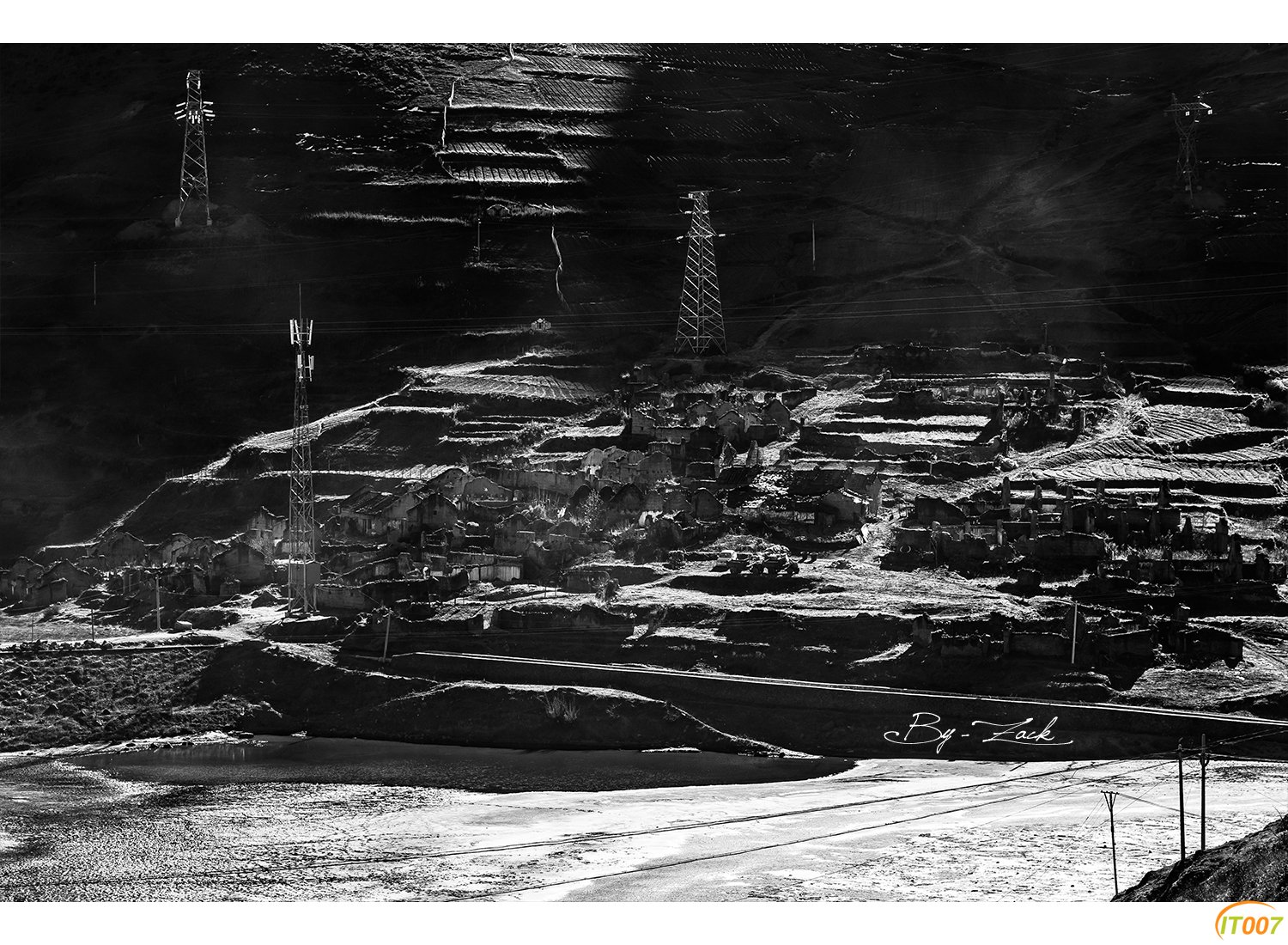

舍块的悬壁公路和村庄

[背景] “我查阅了很多资料,东川铜矿在几百年来一直都是这样,铜矿好的时候几万人、几十万人聚在这里挖铜;铜矿不好的时候,这里马上又变得冷清下来。”东川汤丹镇文化站负责人刘弋说,最早发现汤丹铜矿是因为马帮常年走过汤丹,结果被马踩过后山体上露出了金色的铜矿,从此汤丹开始采铜。 老汤丹属东川铜都采治重镇,拥有3200多年的铜冶文化历史,史料记载:东川采治铜的历史可以上溯至云南青铜文化早期的商代和春秋战国时期。两汉的繁盛,铸就了铜洗的光彩和白铜的盛明;明清进入鼎盛。 史料有明确记载,“乾隆元年至五年,年产铜500—750多万斤,除供给京师铸钱的铜料外,还供各省采买(专供各省来云南采买去自铸的,称作“采买”),极盛之后产铜渐少,只有200多万斤。乾隆四十三年(公元1778年),年产定额铜为316.572万斤,专供京局。嘉庆七年(公元1802年),减为230万斤。同治十三年(公元1874年)后,年产铜无定额,专供京运(专供运交京师宝源,宝泉两个铸钱局铸钱用的,称为“京运”)。整个清乾隆年间,东川铜产量约为全省的75%,而当时云南铜矿产量占全国的82%。” 而清乾隆3年,公元1738年,清王朝停止铜进口,该由国内自己生产供应,东川铜矿由原当地人开采,官家抽税,改归官办,将所有产粗铜运京师铸币。东川铜成为大清的金融根基。《清史稿卷一二四食货志钱法》记载,“乾隆52年,公元1787年,东川建矿庙,为表彰东川铜矿对国家的贡献,乾隆58年8月,乾隆皇帝为东川矿神庙亲笔题写、赐予‘灵裕九圜’之匾额。” 当矿务局上万职工因为下岗而伤心的时候,对于汤丹来说,这只是3200年采冶铜矿历史中的一个插曲。东川府志记载,清乾隆年间,“从前大厂(矿丁)率七八万人,小厂亦万余人,合计通省厂丁,无虑数百万人,皆各省穷民来厂谋食。”可以推算出,当时东川吃铜饭的人已达百万。

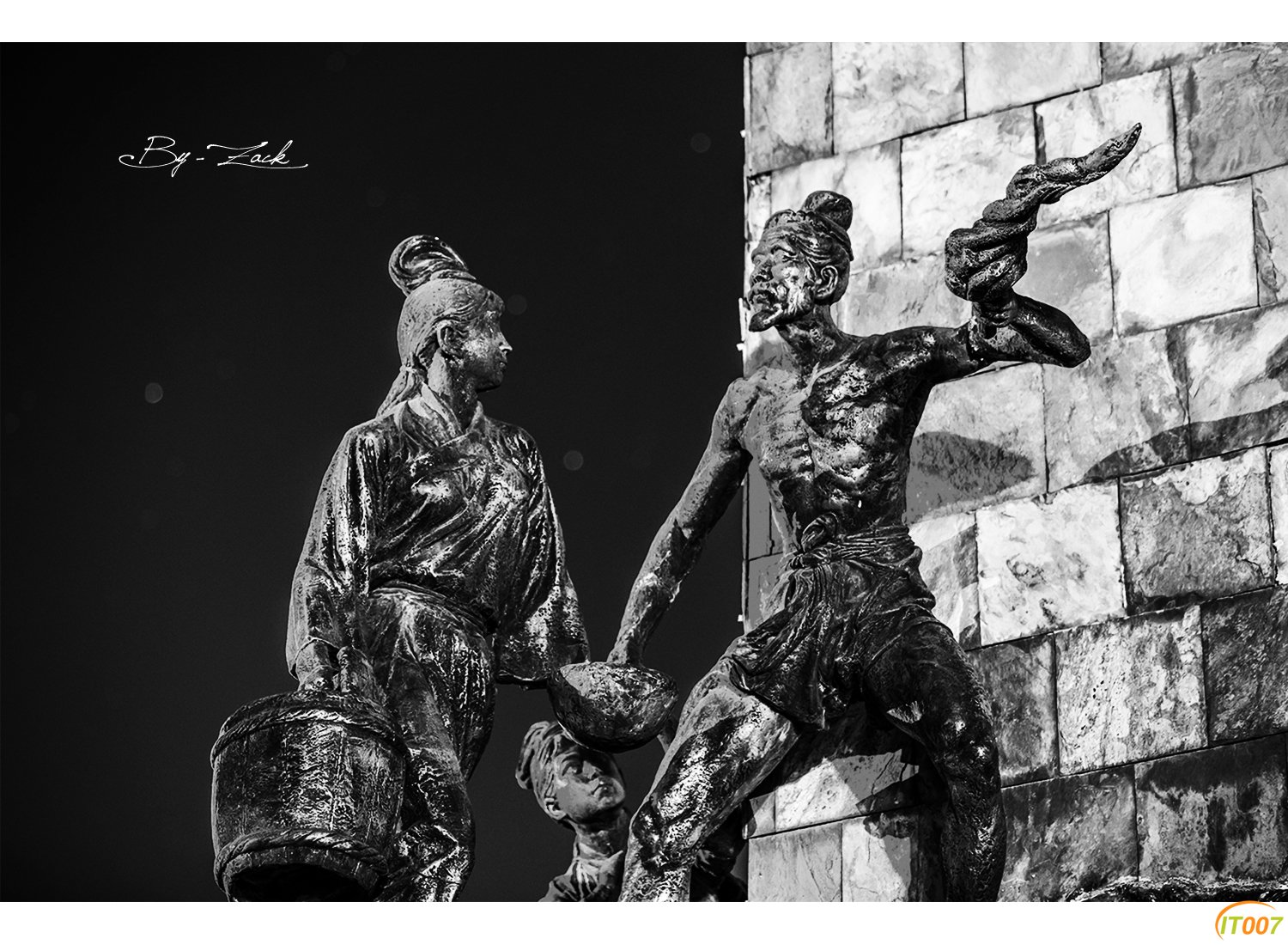

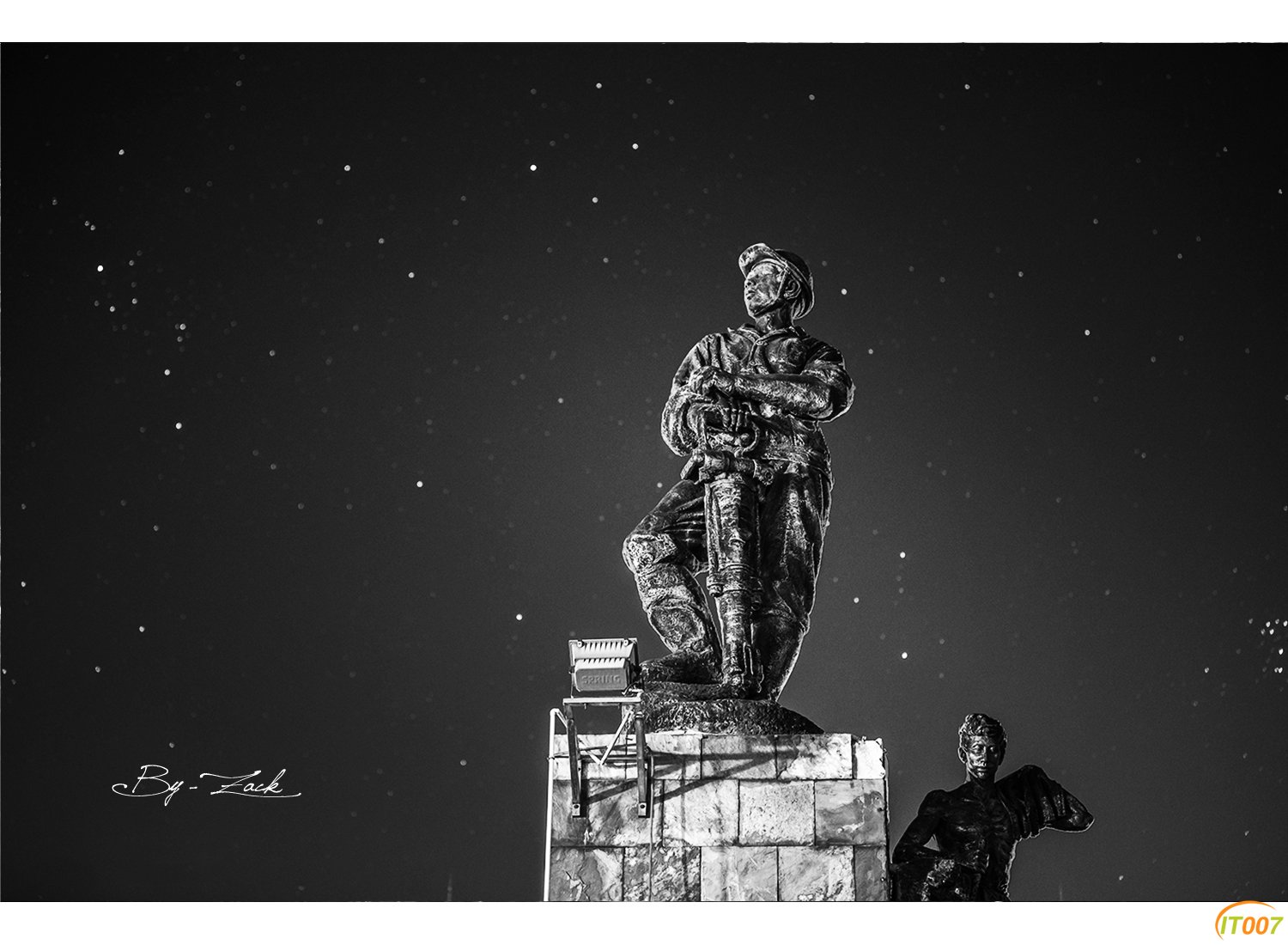

铜矿工人雕塑

铜矿工人雕塑

[见证] 新中国在枪炮声中宣布成立,在周恩来总理签字确定的国家第一个五年计划中,东川铜矿被列入重点建设项目,随即便是声势浩大而又艰苦卓绝的基本建设和“万人探矿”,矿田即汤丹、落雪、因民、滥泥坪、石将军、白锡腊、新塘等大小铜矿床组成。1952年,成立东川矿务局,矿务局办公地设在汤丹。我的外公外婆和这里大多数人一样,支援建设,来自远方,我的爷爷奶奶是这里土生土长的农民,他们都聚首在这片高寒而荒凉的土地上,理由是建设富强民主的新中国。而建设是用鲜血和汗水来浇筑的,在为国家建设输铜的同时,这里留下的是破碎的山河。 1987年,我就出生在这个叫汤丹的小镇上,这是一个规模不是很大的小镇,分别建在两块坡地上,一个叫大平地、一个叫菜园子;在这里最有权势的地方是东川矿务局,围绕着这个中央级企业建成的有中小学校、医院、银行、商业部门等等,几万人都是一个单位的,他们都工作生活在这片红色的土地上。 从出生开始,山间轰隆隆的炮声、矿渣沿山箐滚落时的震颤、贝拉斯(前苏联出产的大型工程车)发出的巨大的轰鸣,沿山脊一直往下的高山索道,还有一股说不清的化学品的味道和满目疮痍的大山。 满目疮痍,这是我后来学会的形容词,因为儿时的我以为世界本来就是这个样子,满世界都是巨大的机器和它们发出的轰隆声,还有山沟里流淌的一定是带化学品味道的水,全世界的孩子都可以在路边捡拾到遗漏的螺丝或者火花塞,然后把它们做成的陀螺,用马达线抽打,使其旋转。 祖辈们对他们的工人身份感到很自豪,总结下来,他们的自豪来自两个方面,首先是来自精神上,工人老大哥的称号使他们感到了鼓舞;另一方面是经济上的,一个工人的工资加上福利可以成为一家人的保障;在中央级企业的庇护下,工人们吃、穿、住、行、医……任何一个方面都有国家保障。 上世纪80年代,中国大地发生着天翻地覆的变化,但是对于我们这些几岁的孩子来说,变化首先是从高音喇叭开始的,那个高亢的女声突然变得温和了许多,在宣传学习劳动模范之后还能听到来自台湾的民歌,而墙上红色的宣传画、毛主席语录也随着时间的推移一点点的褪色。 我的父母都没有再走祖辈的路,而是努力攻读分别考上了大专和中专,在当时的条件下,也算高才生了,他们共同选择了传授知识文化的教师这个伟大的职业。“走在乡间的小路上,暮归的老牛是我同伴……”伴着高音喇叭里轻快的民谣,我们一波“工、农、知识分子子弟”,长成了一群具有破坏力的大孩子,我们的活动范围也不再局限于小镇的街巷里,在日本人留下的废弃矿洞里瞎转悠,在机修厂里寻找可以制作道具的钢片,或者将蜥蜴一类的软体动物放进女同学的文具盒中… 这个老工业区是我们的帝国,它单调且丰富、冷漠且狂热、封闭且开放……在彷徨中,我在矿山的少年时代结束了,随父母调离了这片聚满了他们父辈心血的热土。再后来我听说那个工业帝国消失了,东川矿务局宣布破产,数万职工下岗失业。 2001年,新华社一则关于东川矿务局破产拍卖的新闻中这样描述。“东川矿务局成立于1952年12月,1960年建成投产,到1999年累计生产精矿含铜46万吨,含银153吨,为我国有色金属的发展和经济建设作出了重大贡献。”

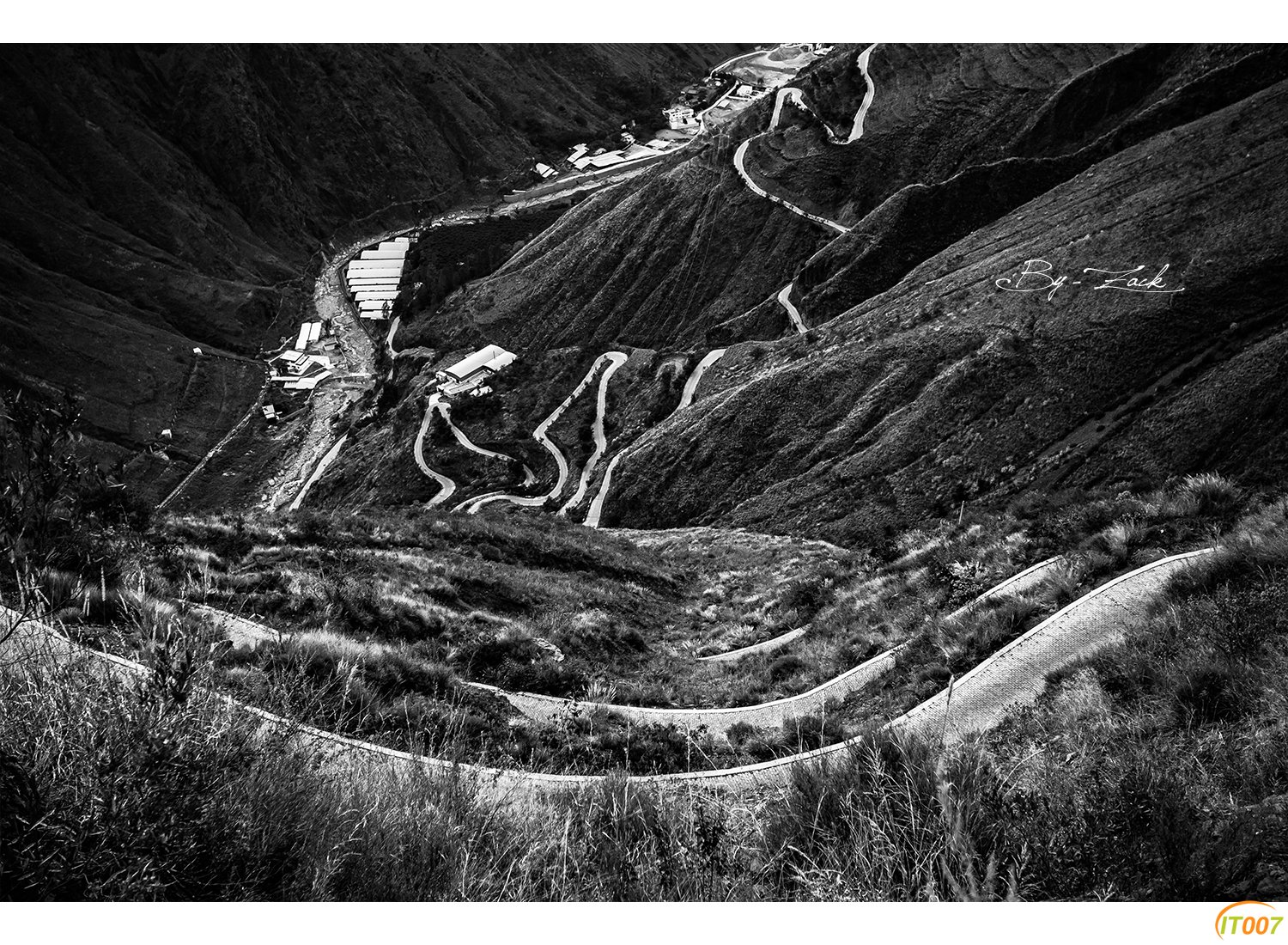

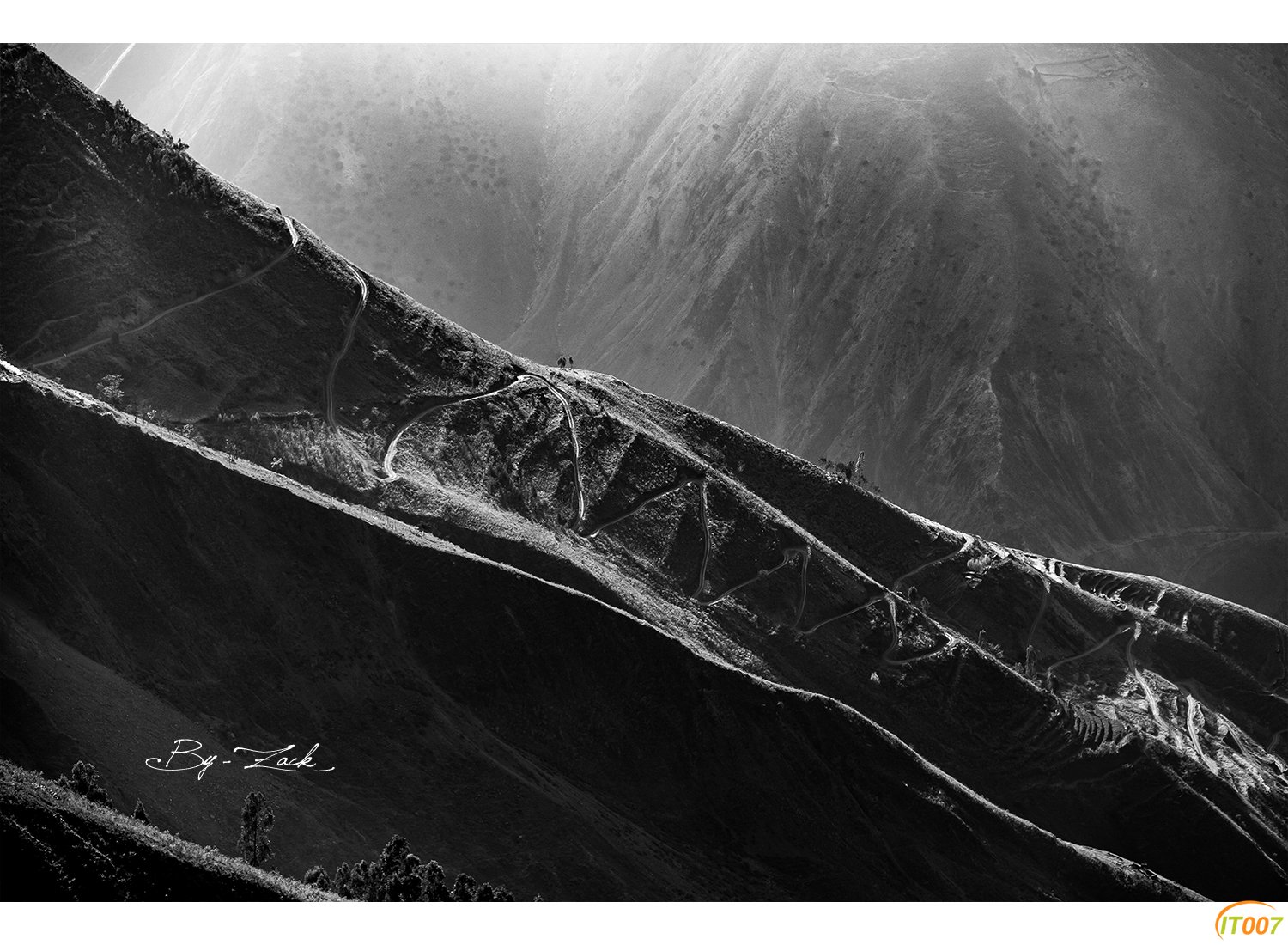

金沙江边的悬壁公路

因民矿山的公路

落雪

金沙江滩

普度河大峡谷

舍块的悬壁公路

悬壁公路

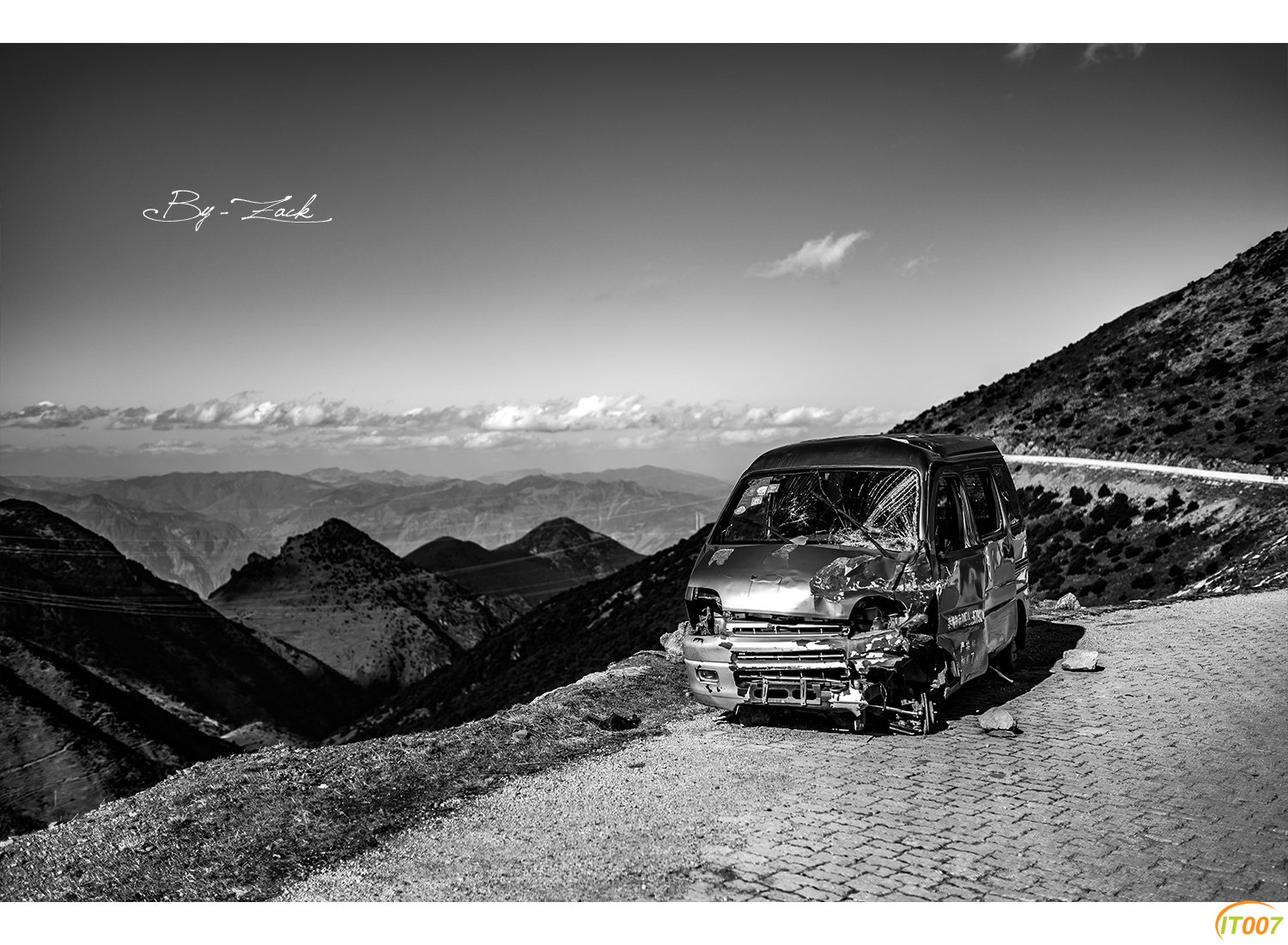

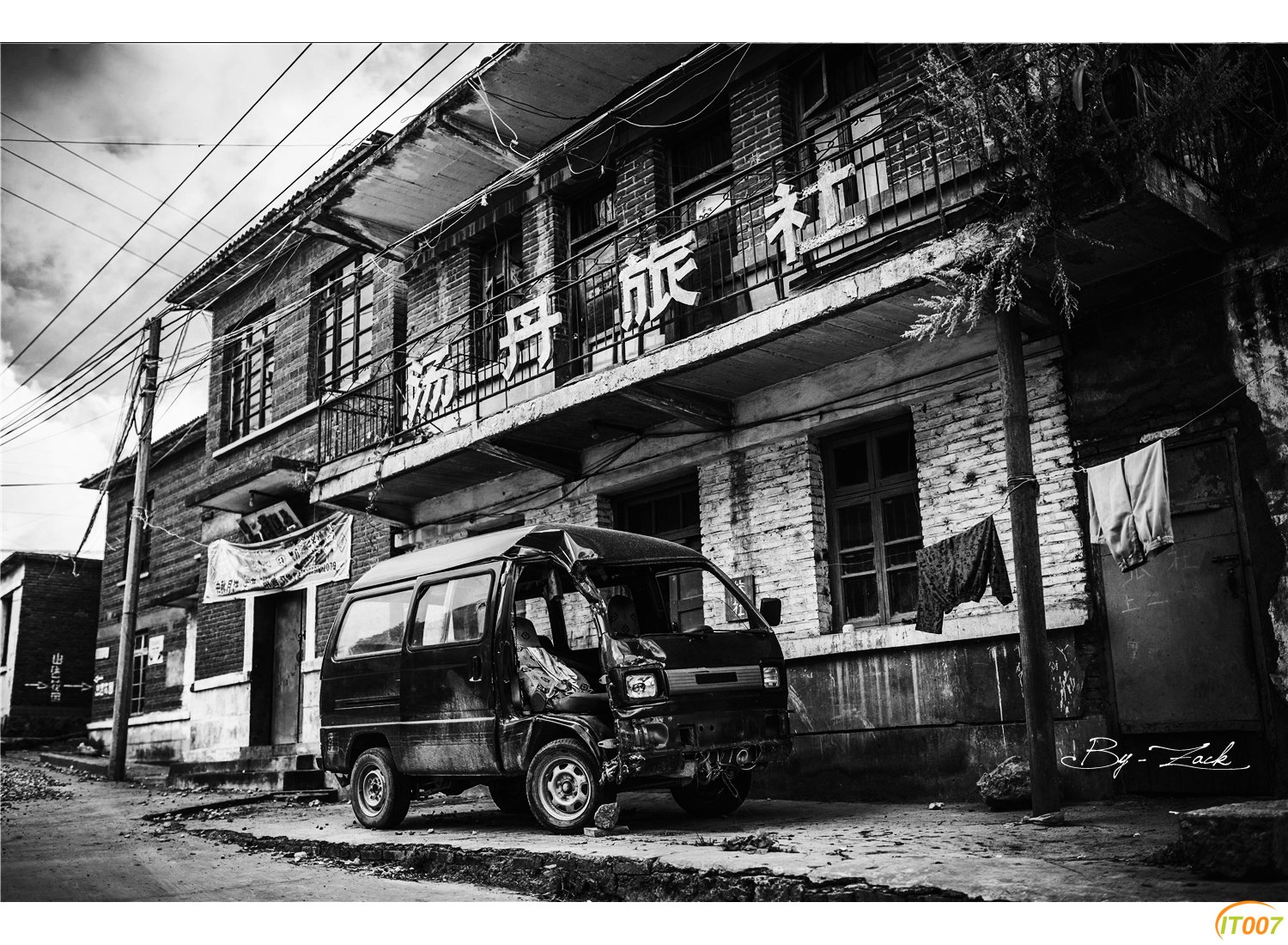

废弃的汽车

废弃的汽车

[回访] 后来的日子,不管我走到哪里,儿时的矿区总是出现在梦中,梦里依然是巨大的机器,还有儿时的伙伴。在日新月异,一切都要为发展让路的今天,人们总是说,一个地方必须留下一些记忆,这些记忆的符号就是建筑。而我也早已习惯了不断变化的城市,还有城市里不断升级的消费。在回到汤丹、落雪这些矿区之前,我并没有报太大的希望,只有阔别多年后的,几乎忘却的,模糊的怀恋。

废墟

在海拔三千三的落雪,一个叫二百二的地方,曾经伫立着这片矿区最为耀眼的竖井,之所以说耀眼,是因为在数十公里外的山头,依旧清晰可见。半个多世纪前,父亲还是8、9岁的孩子,每逢冬季的赶集日,凌晨3、4点就出发,穿上破烂的小棉袄,和爷爷一同背着竹篓,把在山下农村里种的白菜养的土鸡,徒步背上落雪去卖,要知道在落雪那样高寒贫瘠的山区,只能种土豆和苦荞这些粗粮,冬季的蔬菜和土鸡是比较珍贵的食物了。爷爷和父亲徒步几十公里,穿过天寒地冻的无人区,到达山顶的落雪矿区已是中午了,翻过一个个高耸的山头,远远就能看见矗立在二百二山顶的竖井和周边的巨大建筑,上面赫然写着八个大字“头顶青天,脚踏云海”,当地人都称那里为“大井架”。在落雪卖了东西已是下午,返回山下的家里,已经是夜里。就这样,一直持续到矿务局破产,矿山上再没有往日的熙熙攘攘……在现在我们的认知里,徒步几十公里到那样高寒的地方,就为了那几毛钱的菜钱,那几乎是不可能的事情,肯定是疯了!但在那样的年代,生活就是如此艰辛,相比矿山上矿洞里用生命换取“美好生活”的工人门,可能要好些吧!

二百二大井架遗址

(如今这里只剩下一个巨大的竖井洞口,地面上的一切已经全无踪迹)

落雪二百二大井架资料图

(此图为曾经的落雪二百二大井架资料图,本图来自网络)

在那个一切只为生产的年代,“你们下井要带口罩,曾有人得了矽肺病死了,医生把他的肺掏出来,用大锤都砸不烂,比石头还结实。”一个小队长曾这样好心提醒他的工人们,然而却遭到举报,被认定为不好好抓生产,“走资本主义道路的当权派”遭到批斗和迫害……安全生产是近年来才被重视的问题,然而在此之前的那些年里,放炮、塌方、泥石流、各种职业病……不知有多少人葬身这片红色大地。

斑驳的路标

在汤丹镇往山上走2公里左右,一个叫“老明槽”(本名即为露天开采之意)的地方便是汤丹最早的矿场。“先在山上堵上一摊水,在山坡上堆木材烧,然后将山上的水放下利用热胀冷缩的原理使山体崩塌,获得铜矿。”这种开采方式一直持续到民国时期,其间历经兴衰。站在老明槽前,曾经留下的矿洞依然留在那里,而今这里依然是矿场,开采仍在继续。而这里的开采历史就是在不断地被新的历史所覆盖。“过去用土法冶炼,对铜品质要求很高,但是现在冶炼方法越来越先进,所以这里依然还有铜矿可以开采。”

废墟

废墟

废墟

走在汤丹丝毫没有变化的街道上、小巷里,恍若隔世,我就像是1983年的某个晚上睡着后,睁开眼睛发现整个小镇人去楼空,只留下一栋栋老旧的苏联式建筑和褪色的宣传标语,残破的高音喇叭像是垂挂在树上,像是上了吊,不再尖叫。“人都走了,几万人,好像一夜之间就走空了。”失落的老人并不知道我曾经生活在这里,他一再强调这里曾经的辉煌,锣鼓喧天、红旗招展的年代里,住着中国最顶级的铜矿专家、最好的医生、最好的教师,而随着矿务局破产,这里的辉煌在一夜之间化为乌有,多少人是流着眼泪离开这里的。

废弃的老房子

在一家餐馆里,看着月亮悬挂在空置的矿务局办公大楼上,曾经熙熙攘攘的灯光球场被压在黑沉沉的夜幕之下。“为矿山我们付出了一生,到快死了却不知道该去哪里。”还是那个老人,矽肺病让他被迫戒了烟,但酒精还是他赖以生存的精神力量,月光下,老人脸上的皱纹泛着光泽,剧烈的咳嗽不时划破寂静的夜晚。不久他也会离开这里,因为朝夕相处的朋友、邻居们都已经离开。

废弃的汤丹旅社

夜了,我住在专家楼里,这也是小镇唯一可以入住的地方,专家楼里古树参天,荒草丛生,水泥砌成的喷泉已经不会再涌出水柱。这栋老式的苏联建筑是东川最早建成的房屋之一,这里曾经居住了几十名来自前苏联、东德、捷克斯洛伐克的专家,他们就是在这里为东川规划了一幅蓝图,并将数万人投放在这幅蓝图当中,让他们在工作中寻找人生的价值,让他们在生活里不断发酵出欢乐、悲伤、奋进、彷徨……

泥石流

[终曲] 如果你只想看到九寨沟如画般的景致,如果你只想在丽江营造的小资情调里陶醉的话,你最好别去东川,因为它会让你失望的。它破旧、荒凉、污染严重,但如果你愿意换一个角度思考的话,东川是中国现存不多的工业文化遗址,是时代留下在乌蒙山脉的一个记号,是我们研究中国工业文明必不可少的素材,它还应该是一个极度时尚的地方,无论是建筑,还是这里透露出来的气质,这个因铜而生的小城用它漫长而卓绝的铜开采历史记录着人类文明的脉搏,从青铜时代到新中国成立,东川作为天南铜都,一直是这个国家最主要的铜产地,也把他最后所有的光辉,奉献给了新中国的建设之中!

铜矿工人雕塑

大白泥沟

挥别的总是无情,无需诠释过多关于昨日的遗存。

片片点点的流逝,我已守不住关于你的记忆。

这满目印染的艳,是欢腾过后的狼藉……

你曾给的昨天太过招惹,而此刻留下的灰淡我该如何拾掇?

只能将这带有浓稠刺激的回忆抛给冰凉的大地。

厚土载物,然而这次承载的却是我用固执和你筑建的宫殿……

无形的牵挂会使它永存,但在一步之遥处却是你泡沫般的转身和揉碎了的表情……

摄影——楝杙(Zack),本文部分摘自网络,更多作品欢迎加QQ、微信交流。

|